Embora o controle seja parte da própria internet, ela também permite driblá-lo.

Leda Beck e Patrícia Cornils

ARede nº54 dezembro 2009 – Se a web é um espaço de liberdade, como é possível que se queira controlar a internet? A pergunta está errada. A internet e a web, uma camada superior à da internet na estrutura da rede, não são, por definição, um “espaço de liberdade”. A própria sigla TCP/IP, que é a definição mais enxuta da rede global de computadores, deixa isso claro: Transfer Control Protocol (protocolo de controle de transferência) e Internet Protocol (o protocolo internet, carteira de identidade de cada computador conectado à rede). A pergunta certa, portanto, é: se cada máquina tem um RG e se o protocolo básico da rede é um protocolo de controle, como garantir a liberdade nesse espaço?

É isto que Alexander Galloway estuda há anos: controle e organização, no bojo do que chama de “poder técnico”, um novo parâmetro na análise dos fenômenos políticos sociais. As máquinas e as estruturas tecnológicas têm, na sua opinião, uma lógica própria e já não podem ser ignoradas. Para ele, é impossível responder à pergunta sobre liberdade na internet usando apenas os parâmetros do poder do Estado e do poder econômico. Entender como funciona a tecnologia é indispensável para ser livre na internet. Em suma, somos todos programadores – e os melhores programadores têm mais autonomia dentro do sistema. São mais livres, por assim dizer.

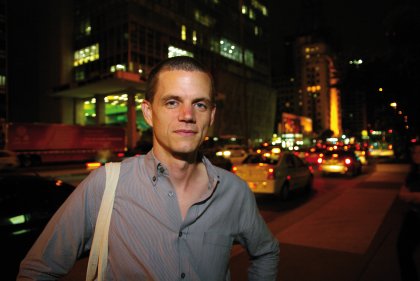

Doutor em Literatura e programador, Galloway publicou em 2004 o livro Protocol: How Control Exists After Decentralization (Protocolo: como o controle existe depois da descentralização), resultado de anos de estudos dos protocolos de uma perspectiva técnica e também a partir dos princípios organizacionais embutidos neles. A importância do protocolo no funcionamento da rede está no fato de que ele garante a interoperabilidade entre os computadores, é robusto (liberal no que aceita e conservador no que faz) e tem a totalidade como objetivo. Ou seja, aceita tudo, independentemente de origem ou destino. “Como os protocolos se organizam logicamente, operam fora das duas esferas típicas de poder e controle: o Estado e o mundo corporativo”, explica o professor, que concedeu esta entrevista em São Paulo, onde esteve para participar do Seminário Cidadania e Redes Digitais.

Como ampliar o acesso às tecnologias da comunicação e informação?

Há um movimento no sentido proposto pelo Google, de aumentar a oferta de serviços gratuitos online para levar um número maior de pessoas a usar esses serviços. O Google oferece ferramentas como o Gmail, mas sobretudo oferece uma imensa capacidade de armazenamento. Se o Google tivesse um milhão de emails, mas limitasse a capacidade de armazenamento a um Gigabyte, estaria arruinando a si mesmo. O raciocínio é este: por que não damos 10 Giga de armazenamento para cada um e, assim, ganhamos acesso a uma quantidade cem vezes maior de dados? As empresas estão se dando conta de que a ideia da escassez pertence a um modelo econômico velho e de que é possível transformar dados em dinheiro, desde que haja uma quantidade suficiente de dados – o Google descobriu como fazer isso. É por isso que eu acho que, no futuro, haverá maior acesso a serviços: é a melhor maneira de obter mais dados. A própria indústria vai reduzir a exclusão digital, para ampliar sua base de usuários e obter acesso a mais dados. Mesmo se custar dinheiro, o retorno, a longo prazo, vai compensar o investimento.

Mas há esforços para restringir o uso da rede, por parte de governos e da indústria de entretenimento.

Há uma competição com a maneira mais antiga de fazer negócios, que é proprietária, trabalha com recursos limitados, controle de acesso, proibições e restrições ao comportamento dos indivíduos. Este é o modelo do início do século XX, do capitalismo monopolista. Mas há um novo modelo competindo com este que diz que, na verdade, a abertura não é incompatível com a produção de valor, com a obtenção de lucro. São empresas como Google ou Sun competindo com empresas como a Microsoft. A Sun desenvolve uma linguagem aberta, Java. O Google não abre toda sua tecnologia, mas se apoia no vasto reservatório aberto de informações que é a web, onde está a história de tudo que foi dito em livro e estão todos os emails que as pessoas mandam e recebem. São duas abordagens em conflito, uma baseada em abertura e a outra, em padrões proprietários.

Se o preço a pagar pelo acesso livre é satisfazer a necessidade de dados das empresas, então teremos de desistir da nossa privacidade para gozar dos benefícios da rede?

Vejo a privacidade como o outro lado da exploração, no sentido pejorativo do termo. Em outras palavras, em um mundo onde a exploração (monetária, por exemplo) ocorre via extração de informação (de corpos, de emails, de páginas da web, de hábitos de compra, de sequências genéticas), a privacidade é o tipo de neurose que emerge como resposta a essas invasões. Isto posto, a capacidade de adaptação do ser humano é tanta que invasões de privacidade estão se tornando cada vez mais normais – elas já estão tão normalizadas que, para muitas pessoas, a invasão da privacidade não é de jeito algum uma ameaça e sim uma espécie de prazer, uma oportunidade bem-vinda para a liberação de desejo. Da mesma forma como o trabalho por conta própria era uma espécie de oportunidade durante um outro momento do capitalismo. Hoje, o privativo (privação, privar alguém de algo) é bem normal e até terapeuticamente necessário para certas pessoas. É por isso que participamos tanto e com tanta vontade na “cultura do privado”: reality show, email, escrever memórias, filmar gatinhos e postar no YouTube etc.

Como evitar que as informações sobre nossa navegação na internet sejam usadas para ferir nossa privacidade ou para nos vigiar?

Você tem que partir da premissa de que vai deixar traços na rede. Sou claramente a favor da abertura, mas uma de suas consequências é que, com ela, você se torna, também, vulnerável e transparente. Há três opções. A primeira é não usar tecnologia, mas você vai pagar muito caro por isso, pelo menos nas sociedades desenvolvidas. A outra é decidir tornar-se um sujeito das sociedades contemporâneas, liberais, globais, transparentes e abertas, sem se preocupar com a privacidade. A terceira opção é usar criptografia. Há uma porção de programas fáceis de usar e gratuitos que, na essência, disfarçam o que você faz na rede e tornam suas escolhas online, se não invisíveis, pelo menos opacas e difíceis de rastrear.

Que novas perguntas as pessoas que trabalham com inclusão digital devem se fazer?

O tipo de questão política ou ética que você pode se fazer sobre este novo cenário é semelhante ao que se faz sobre os arranjos neoliberais na economia e na sociedade. Como pensar sobre coletividade, quando o sistema não dá valor ao coletivo e sim aos indivíduos? Como se pensa sobre sociedade? A sociedade civil desapareceu? Como se pensa sobre a privacidade do indivíduo, quando a abertura tem um aspecto negativo, que é a quase obrigação de transparência? Posso querer que meu software seja livre, mas quero que meu genoma seja? Os índios na Amazônia querem que seus conhecimentos sobre plantas nativas sejam abertos para companhias farmacêuticas? Essas são algumas das questões que hoje se tornam mais importantes. Isso é um desafio, porque estamos habituados a pensar que o exercício do poder é restringir, é proibir algumas coisas e excluir outras. Vivemos em uma sociedade em que o poder não é mais o da exclusão e sim o da inclusão. Não se trata de parar movimentos, mas de os acelerar. É por isso que a internet é chamada de superestrada. Ela não lida com a restrição ao tráfego, mas com seu estímulo. E, a partir do momento em que acontece isso, o controle e a organização se originam no acompanhamento deste movimento e não em tentativas de o deter.

Você afirma que as liberdades individuais ganharam relevância “à custa de mais autonomia para o indivíduo”. Será que, para ser incluído numa comunidade “virtual”, o indivíduo deve renunciar à sua comunidade “real”? Ser “autônomo” neste contexto significa ser um programador?

Sim, nos modelos socioeconômicos que chamamos de pós-fordismo ou neoliberalismo, as liberdades individuais são as virtudes mais valorizadas, acima de todas as outras. E, sim, este aumento do poder do indivíduo e a liberação do individual estão baseados em um sistema de autonomia radical, dentro do qual cada “nó” ou ator do sistema precisa se responsabilizar por decisões e ações locais que afetam apenas suas circunstâncias imediatas. Quais são as outras virtudes desvalorizadas pelo excesso de individualismo? A comunidade é uma delas e, neste contexto, refiro-me às comunidades cibernéticas altamente rígidas e comerciais. Nestes casos, a comunidade real foi substituída pela chamada comunidade virtual, que é a forma mais obscena de manipulação ideológica. Não tem absolutamente nada a ver com a comunidade real. Na verdade, ela é mais usada para eliminar a comunidade propriamente dita do que para melhorar o seu funcionamento. Em vez de propriedade comunitária, temos direitos autorais digitais; em vez de integridade pessoal, temos “algoritmos de confiança”; em vez de responsabilidade do pertencimento, temos “listas de amigos”.

O poder, hoje, está relacionado acelerar, em vez de frear o tráfego. Qual é a relação desse processo com a overdose de informação a que estamos todos sujeitos – talvez justamente por causa desse processo?

Exatamente. Isto é precisamente o que o filósofo Gilles Deleuze quis dizer com o seu conceito de “sociedade do controle”, que é a sociedade em que vivemos hoje. Em contraposição às velhas sociedades “disciplinares”, que operam através da lógica da exclusão e da proibição, a sociedade do controle opera através da lógica da inclusão, da permissividade, da aceleração e da liberação. Assim, hoje, o poder se estabelece não pela manutenção das pessoas offline, fora da rede, mas justamente colocando as pessoas online. Pense no projeto “um computador por aluno” ou no Gmail, que é dado de graça. Sim, há problemas com o chamado fosso digital. Mas é preciso lembrar que, se a Google estalar os dedos, todo mundo estará online amanhã. Leva tempo, as pessoas precisam ser treinadas para usar as máquinas, infraestruturas ideológicas precisam ser implementadas e cultivadas. Mas a tendência é óbvia: encontrar vastos reservatórios de dados e colocá-los online o mais depressa possível. O controle consiste na modulação dos fluxos. Portanto, é sempre do interesse do poder aumentar o número de fluxos e acelerar e empoderar esses fluxos. A informação é sempre esculpida, nunca criada. Ela é sempre remixada, nunca “autorada” [de um único autor].

Quanto ao papel do Estado, você parece descartá-lo. A típica visão estadunidense do Estado é muito diferente do que “Estado” significa em um país como o Brasil. Seria esta uma falha na sua visão de Estado?

Espere aí: eu nunca descartei o poder do Estado! Sempre digo que há três setores-chave a considerar: poder do Estado, poder comercial e poder técnico. O que de fato afirmo é que, historicamente, só os dois primeiros setores preocuparam as pessoas. Minha humilde sugestão é que também existe um nível de organização puramente material e maquinal, ou seja, o nível dos sistemas tecnológicos. Este é o nível “não humano” e eu afirmo que ele tem influência real, está imbuído com valores políticos reais (tanto bons como maus) e assim por diante. Em outras palavras, se a pergunta fosse “como o controle é estabelecido e mantido em redes distribuídas como a internet?”, eu diria que não é possível responder essa pergunta se você pensar apenas no poder do Estado e das empresas pontocom. Para responder, é preciso levar em conta coisas como os protocolos internet, que têm sua própria lógica de organização e controle – e essa lógica não tem substancialmente nada a ver com poder comercial ou com poder do Estado.

Como você vê o debate sobre propriedade intelectual? Está claro que as recentes leis draconianas aprovadas na Europa, assim como o DMCA estadunidense, visam ao controle do conteúdo na internet. Como a compreensão da estrutura técnica subjacente à internet pode ajudar os interessados no “novo” modelo econômico, pelo menos como instrumento da liberdade coletiva ou individual?

São estas as velhas e malditas táticas que os defensores da propriedade privada sempre adotaram: escassez artificial, circulação de commodities e violência patrocinada pelo Estado. Não tenho nada novo para oferecer sobre este assunto. Sabemos qual é o problema e sabemos qual é a solução, ou seja, eu não acho que propriedade intelectual seja uma questão “teórica” hoje. É uma questão prática: jogue fora os patrões e dê armas aos pobres. Já a segunda parte de sua pergunta é diferente – sim, estamos começando a ver o advento de uma série de novas ferramentas que são muito eficientes para derrubar ou pelo menos ameaçar o sistema da propriedade privada. Penso em coisas como software de compartilhamento de arquivos e criptografia. São tecnologias poderosas, que realmente ameaçam os poderosos – razão pela qual a criptografia é tão cuidadosamente guardada pelo Estado e sua exportação proibida para certos países [nos EUA], assim como a exportação de certas munições sofisticadas também é proibida. É por isso que há uma energia tão intensa dirigida contra o compartilhamento, tanto pelo Estado como por interesses comerciais. Mas a internet pode “rotear ao redor” de problemas como essas leis draconianas de propriedade intelectual. E eu acho isso muito bom.

Nesse quadro, ainda é possível falar de liberdade na internet?

Depende do que se entende por liberdade. Se você entende liberdade como o oposto de controle, na internet há controle e liberdade ao mesmo tempo. Se pensa em liberdade como o contrário de sistemas fechados… não gosto de perguntas sobre aberto ou fechado, livre ou restrito. Os temas da luta política, hoje, não são disciplina ou proibição mas liberação, individualidade, aceleração das ações humanas em vez de sua limitação, aumento da transparência. O C, no protocolo TCP/IP, significa controle. Não se refere a um ambiente mais fechado ou mais aberto. É como a gravidade, é um princípio de como o sistema opera. Por outro lado, é importante fazer uma distinção exata entre padrões abertos e proprietários. Os padrões abertos são quase sempre melhores, não só tecnicamente, mas porque têm menos bugs e melhor design. E também do ponto de vista de justiça social, porque tendem a ser não-comerciais. O suporte a padrões abertos é o correto. Mas a partir do momento em que você se coloca do lado dos sistemas abertos é que surge a verdadeira pergunta: o que é uma rede distribuída? Como se estabelecem o controle e a organização neste tipo de sistema? Se, amanhã, os militares estadunidenses migrarem para uma rede de padrões abertos, a questão política estaria resolvida? Não. Nós ainda não conseguimos entender como o poder existe em um sistema de redes abertas. Já respondemos a primeira pergunta, que é importante. Mas há muitas outras que precisam ser respondidas.