raitéqui

Tecnologia por que, mesmo?

Um dos maiores potenciais da comunicação digital reside

na capacidade de engendrar arranjos

sociais que escapam

a configurações conservadoras

Felipe Fonseca

ARede nº 97 – março/abril de 2014

Como grande parte dos desenvolvimentos contemporâneos, as tecnologias da informação chegam em diferentes ritmos e disposições a grupos sociais diversos. Para alguns, parecem significar a libertação das amarras de uma sociedade pós-industrial cuja nova configuração é fragmentada e baseada nos fluxos, em múltiplas direções. Estes acreditam que, a partir do uso instrumental das novas tecnologias, podem criar espaços de liberdade e autonomia, valorizando novas formas de sociabilidade e de criação do comum. Para eles, o horizonte é repleto de oportunidades inovadoras, com mercados à espera de boas ideias, e acham que ao mesmo tempo produzem conhecimento para oferecer à sociedade. Para outros, a chamada era da informação não passa de um conjunto de expectativas relativamente nebulosas traduzidas no incremento de oportunidades de consumo. Com frequência, nem isso acontece: a tecnologia costuma ser usada como instrumento de controle, monitoramento e contenção de desvios.

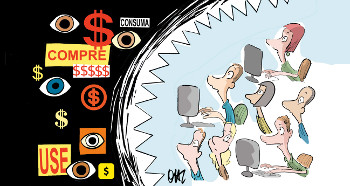

O complexo que faz girar a internet comercial trata esses dois extremos da mesma forma: como combustível indiferenciado de uma máquina baseada na exploração do valor das relações sociais, inclusive as comunicações particulares que acreditamos serem privativas. Para essa articulação entre as corporações de TI, para a indústria da publicidade e do entretenimento e, implicitamente, para o setor militar e de “inteligência”, qualquer uso das tecnologias que proponha transformações profundas na sociedade deve ser neutralizado.

No mês passado, um post de Anahuac de Paula Gil [www.anahuac.eu/?p=335] levantou uma discussão importante a respeito do possível esvaziamento do movimento software livre brasileiro. Ao longo da última década e meia, o país alcançou destaque internacional decorrente do apoio institucional ao software livre e à cultura livre. O tempo mostrou que grande parte desse apoio era mera retórica ou oportunismo midiático, mas a comunidade de usuários e desenvolvedores tinha de fato potencial, entre outros motivos por conta de sua articulação com movimentos sociais cuja referência básica não era o mercado. Entretanto, as diversas camadas de ferramentas que facilitam ao máximo os relacionamentos, a publicação na web e o empreendedorismo tecnológico têm como consequência a neutralização desse potencial. À medida em que menos pessoas dedicam-se a aprender e dar forma a novas ferramentas de comunicação, e ao mesmo tempo surgem oportunidades rápidas de prestar serviços a um mercado em crescimento, é natural que haja menos desenvolvimento de tecnologias realmente transformadoras. Quando alguns dos nossos maiores talentos dedicam tempo a preencher espaços do mercado comercial, a sociedade tem muito a perder.

Tudo isso aponta para a necessidade de repensar as bases nas quais se situam os projetos e programas de inclusão digital. Historicamente, essas iniciativas partiam de um princípio de compensação. Entendiam que as novas tecnologias oferecem oportunidades de inclusão, principalmente por conta da articulação de novas habilidades de comunicação pessoal com um tipo de sociabilidade que poderia subverter hierarquias. Mas essas oportunidades chegavam à sociedade de maneira desequilibrada. Os projetos de inclusão digital propunham-se, então, a oferecer infraestrutura tecnológica à população que não tinha acesso a tal infraestrutura, de maneira a equilibrar a equação. Essa é uma visão que no mínimo deve ser interpretada como conservadora, porque vê a sociedade como estável em torno de construções determinadas – o trabalho, a escola, a comunidade local, a família – e no topo dessas construções o digital surgiria como simples aspecto adicional. Ou seja, as pessoas precisariam adaptar-se às novas possibilidades criadas pelas tecnologias para continuar com o mesmo papel na sociedade. Seriam, assim, mais vítimas do que atores da revolução digital. Entretanto, um dos maiores potenciais da comunicação digital reside na capacidade de engendrar arranjos sociais que escapam a configurações conservadoras. Não se trata mais de garantir a manutenção de determinado papel, e sim de criar novos e inovadores papeis.

Quando surgiram os telecentros, uma de suas características mais relevantes não era o fato de oferecerem mero acesso a computadores ou à internet, mas a capacidade de atrair cidadãos para utilizar novos formatos de espaços públicos. Não apenas como transeuntes – aqueles que circulam por um lugar –, mas como integrantes da sociedade que ocupavam aqueles espaços. E ocupavam espaços cuja função ainda não estava totalmente determinada. Ao contrário de outros espaços públicos – a escola, a biblioteca, a repartição, a praça –, a função objetiva do telecentro não estava clara. Era espaço de formação para o mercado, mas também era espaço de sociabilidade, de formação geral, de experimentação e aprendizado sobre artes. Essa indeterminação pode ter sido o que fomentou o alto nível de inovação que esses espaços possibilitaram na última década.

O fato de que mais e mais iniciativas de inclusão digital tenham aberto mão dos espaços compartilhados em favor de uma lógica – consumista e individualista – do acesso doméstico à internet parece ser mais um indício negativo das tendências. Somando-se ao alerta feito por Anahuac e à rendição quase total às redes sociais corporativas, o quadro é obscuro. Como escapar dessas armadilhas?

O telecentro precisa ser repensado. Já se passou quase uma década e meia desde que se estabeleceram como modelo. Hoje, pensar em laboratórios experimentais comunitários enquanto espaços em branco, nos quais novas formas de sociabilidade podem emergir e se desenvolver, parece ser o mínimo. Hacklabs e Makerspaces sugerem novos caminhos, nos quais a apropriação crítica de tecnologias torna-se mais importante do que o mero acesso à rede. Se queremos espaços que proponham transformação social efetiva, não podemos nos contentar com ocupação de vagas, estatísticas de atendimento ou mesmo empreendedorismo comercial. Precisamos pensar nos futuros que queremos criar, e dedicar nosso tempo a criá-los. Voltar a pensar na importância de insistir no livre, no aberto e na cultura questionadora e acolhedora que envolve esses adjetivos.

Felipe Fonseca é coordenador do núcleo Ubalab. Foi um dos fundadores da rede MetaReciclagem. Vive em Ubatuba (SP), onde organiza o Tropixel e leciona na Escola Técnica Municipal Tancredo de Almeida Neves.

Felipe Fonseca é coordenador do núcleo Ubalab. Foi um dos fundadores da rede MetaReciclagem. Vive em Ubatuba (SP), onde organiza o Tropixel e leciona na Escola Técnica Municipal Tancredo de Almeida Neves.